La mayor parte de los hombres homosexuales que viven su sexualidad de manera clandestina, fantasea en algún momento con poder expresar su erotismo de forma abierta y frente a la aceptación de las personas con quienes convive, particularmente las que le son emocionalmente significativas.

Básicamente, salir del clóset es estructurar alrededor de uno un estilo de vida que sea congruente con sus necesidades afectivas y sociales, es decir, si quiero ser novia de otra mujer, serlo; si quiero ir a bares gays sin temor a ser pillado, hacerlo.

En general a todos nos gustaría poder hacer lo que nos viene en gana sin restricciones, pero a veces no es del todo posible debido a normas, códigos o prejuicios sociales.

En ocasiones los límites son reales y válidos, como los que se refieren a portar armas en la calle, matar a tus congéneres, violar los derechos de otra persona o etcétera; y otras veces están sustentados en una percepción del modo en que el mundo “debiera” ser a partir de presupuestos morales e ideas claramente descontextualizadas, o más bien, fuera de tiempo (por no decir retrógradas).

A esta segunda categoría, la de las limitaciones retrógradas, pertenecen las restricciones para las mujeres acerca de abordar o no a un pretendiente con intenciones sexuales, los límites acerca del grado en que un hombre puede mostrar sus sentimientos y permitirse actuar en consecuencia de éstos, o un sin fin de otros de impedimentos impuestos. Todos tenemos presente al menos una decena de normas que nos vemos forzados a seguir sin que haya una lógica funcional o práctica detrás de ellas.

Se dice: “los hombres no pueden hacer pareja con otros hombres; lo natural es que se hagan novios de mujeres que los quieran y formen una familia” Este es un discurso que hasta nuestros días suena sin enfrentar tanto cuestionamiento como quizás debiera, y es arrojado a la cara de las personas gay como un argumento incuestionable para negar a todo homosexual el derecho de satisfacer su necesidad afectiva homoerótica.

Si hubiera que contra – argumentar, podríamos decir que en la naturaleza la homosexualidad existe muy recurrentemente, entre los monos, los perros, los delfines, las hienas, etcétera, e incluso sucede que en la misma naturaleza hay hasta transexualidad, porque ni a Nemo ni a los otros peces payaso, por dar un ejemplo, les molesta lo más mínimo pasar de macho a hembra, cada que sus necesidades así se los demandan.

Algo así puede argumentarse cuando tratan de negarte el derecho a expresar tus emociones y actuar en consecuencia de tus sentimientos, pero, la verdad es que finalmente no estas obligada u obligado a argumentar nada.

Los españoles dicen: “a palabras necias, oídos sordos”; ¿que más necio hay, que el tratar de obligar a alguien a amar de una forma y no de otra?, u obligarle a moverse de determinada manera más masculina o a vestir de un modo que no es el que él o ella prefieren.

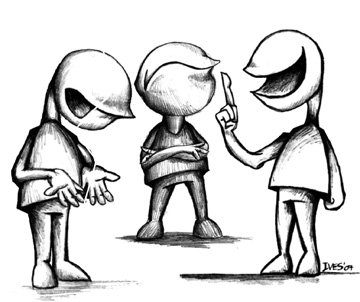

¿Con que palabra definirías el acto de forzar a otra persona a obedecer mis valores personales, expectativas y creencias? Probemos con esta palabra: Violencia.

La violencia consiste en negar a alguien la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Es violento quien impide que alguien coma, quien no deja ser feliz a otra persona, quien no le permite satisfacer su necesidad afectiva, o quien le coarta sus posibilidades para evolucionar como ser humano.

La violencia ejercida sobre los demás, repercute categóricamente en la salud de quien es violentado, ya en el ámbito físico (manifestándose como moretones, fracturas, desnutrición o lo que se te pueda ocurrir), en el social (que se ve cuando la persona es aislada del contacto con sus amigos, familia y demás), o en el emocional (identificado por sentimientos de tristeza y frustración marcando a la persona y generando una baja autoestima y sólidos impedimentos para su realización personal).

Cuando la violencia aparece, lo hace empleando argumentos que invariablemente carecen de validez, lo que a su vez es una excelente manera de detectar una situación violenta. Todos podemos ser generadores o receptores de la violencia, porque, finalmente, vivimos en una cultura que exalta el uso de la fuerza para evitar cualquier esfuerzo dirigido a la negociación o el diálogo.

Entonces, efectivamente vivimos en una cultura violenta.

Nos desarrollamos en una sociedad en la que es sencillo negarles a los otros la posibilidad de hacer cuanto necesitan hacer, el derecho inherente a todo ser humano de satisfacer sus necesidades en vías de constituirse como un ser pleno y satisfecho de sí mismo; y eso nos devuelve al origen de este texto, porque para que exista una persona que violenta a otra, es necesario que haya otra que permita ser violentada.

En las paredes de algunos barrios en mi ciudad, se lee la leyenda: “Prohibido hacer sus necesidades!!”, ¿cómo es que no salta a la vista la violencia contenida en esta frase? Bueno, es que nos hemos habituado a mensajes como este y porque nos son familiares, hemos dejado de cuestionarlos.

Si alguien sostiene que careces del derecho para satisfacer tus necesidades, cuales quiera que sean; las afectivas, por ejemplo; quizá porque da la casualidad de que en tu caso estas necesidades son distintas al de la mayoría estadística de personas, lo único que ese alguien necesita para privarte de tu libertad es que le des la razón de alguna manera, que de alguna manera también tu creas que no tienes el derecho de alcanzar lo que necesitas.

¿Qué te hace falta para creer en la validez de tus propias necesidades?

Tu necesidad de sentir lo que sientes, de expresar lo que piensas, de nutrirte en la manera concreta o simbólica en que te es menester. Tus necesidades son válidas y genuinas, lo que es materia de negociación es el modo en que las satisfaces, ya sabes, satisfacerte sin negar la posibilidad de satisfacer sus necesidades a otros, porque entre las personas como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es algo que algunos pensadores mexicanos ya han atesorado en su momento.

En el espacio intermedio entre las necesidades de los otros y las propias, reside el diálogo y la negociación, ¿cómo le haremos para negociar nuestros intereses de modo que todos ganemos?; ¿están ellos dispuestos a negociar?, ¿lo estoy yo?

En una sociedad que avanza, no se vale afirmar que esta prohibido hacer sus necesidades.