Definir qué es familia nos obliga a referirnos a un grupo social que en las últimas décadas se ha diversificado y complejizado para adaptarse a los eventos sociales y culturales de nuestro tiempo que son por si mosmos tan diversos y complejos como propiamente, las mismas familias.

En términos bien generales, la familia constituye el núcleo de la sociedad (una afirmación que suena más a frase hecha que a verdad incontrovertible). Su estructura entrelaza aspectos biológicos, económicos, jurídicos, socioculturales, y etcètera. En lo particular, el de la familia mexicana, es un tema que puede abordarse desde más de una perspectiva de análisis, como la de las identidades o el género.

Desde este doble enfoque podemos acceder no solo al cómo definimos a las familias a partir de lo teórico, sino también, y teniendo quizá mayor relevancia, a cómo las familias se definen a sí mismas y los retos que necesitan enfrentar para consolidar este autoconcepto (concepto de si mismas) y encontrar su validación o reconocimiento como familia “completa” en nuestra sociedad.

Es de este modo que hablar de la familia mexicana es hacer referencia a un sistema de identidades que coexisten, a veces bajo un mismo techo, en un escenario conjunto, y comparten los mismos recursos para poder consolidarse.

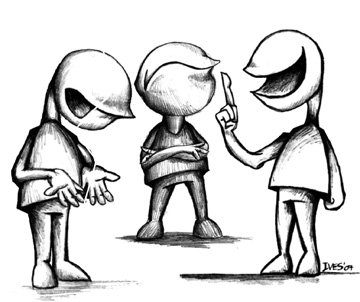

Aquí, donde hay la identidad de un niño que empieza a internalizar nociones de género, violencia o educación mientras va ubicando su mundo, hay también alguien muy cerquita, cuya identidad de ser hombre, se ve confrontada por el discurso feminista, la inestabilidad económica y otros factores sociales que exigen viejas demandas a las masculinidades actuales, sin favorecer posibilidades para satisfacerlas; y la identidad de ser mujer, que cotidiana e históricamente se la ha sometido a la descalificación, incertidumbre e invisibilidad.

Los conflictos actuales que las familias deben afrontar devienen del modo en que niñas, niños, padres y madres hacen frente a estos retos, al mismo tiempo que, como familia, se esfuerzan por conjugar una pertenencia colectiva, que trascienda o rebase el famoso mito de la “familia ideal” donde familia es igual a reproductividad, heterosexualidad o matrimonio.

Para enfatizar: la familia es mucho más que reproductividad, heterosexualidad o matrimonio, tres variables no necesarias para la definición de familia.

A primera vista, parece que las familias cuentan en estos días con más retos para vencer que recursos de los cuales echar mano; sin embargo pose de origen una organización social tan básica como plástica, y una flexibilidad tal, que puede permitirse derivar en cuantas versiones de familia sean necesarias para adaptarse y mantener su vigencia.

La mayoría de las definiciones de familia plantean una estructura social muy básica, donde padres e hijos o hijas se relacionan dentro de fuertes lazos afectivos. Esta familia, llamada “de origen” por su configuración bigeneracional (o trigeneracional cuando involucra a los abuelos en su dinámica cotidiana) es exclusiva, única, e implica una permanente entrega entre todos sus miembros, posibilitando la constitución de un sentido de pertenencia hacia el grupo y la identidad de sus integrantes. En esta estructura social, lo que afecta a un miembro de la familia afecta directa o indirectamente al resto.

Por ello puede hablarse no solo de una colectividad de individuos, sino de un sistema familiar, es decir, de una comunidad organizada, intervinculada con sus jerarquías internas, y en constante relación con su entorno físico, económico y social.

La cohesión del sistema familiar se logra mediante una red de vínculos con enorme carga emocional, por eso la familia constituye el primer escenario donde comenzamos nuestro proceso de socialización e ingreso a la subjetividad del entorno social donde nacimos (o sea, a asimilar las creencias, reglas y patrones de conducta que tienen los adultos a su alrededor). En este contexto se construyen las bases de cualquier socialización posterior.

Hablan de que el niño está inmerso en ésta socialización primaria, donde reconoce primero a las figuras de poder en su sistema familiar y posteriormente se identifican con ellas; dando inicio a la conformación de su identidad. De esta manera, tanto las niñas como los niños asimilan, entre muchos otros elementos culturales, el rol respectivo a su género. Luego esta misma identificación se generaliza: ya no se trata específica y particularmente de papá o mamá, sino en general de los hombres y de las mujeres, o de todos los adultos y de toda la gente, de todos los mexicanos y etcétera, asimilando grupos sociales en forma de categorías, en algunas de las cuales van a sentirse incluidos o incluidas.

En este proceso, el lenguaje verbal y el no verbal es el vehículo para estas progresivas e inagotables identificaciones con los y las demás.

Entre las formas tradicionales de organización familiar y estructuras de parentesco, es posible distinguir cuatro tipos de familias:

- La familia nuclear o elemental, conformada por los padres y los hijos, ya sean de descendencia biológica de la pareja o adoptados por la familia.

- La familia homoparental, conformada por dos papás o dos mamás.

- La familia extensa o consanguínea, conformada por más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas.

- La familia monoparental se conforma por uno de los padres y sus hijos.

- La familia de padres separados o biparental, donde los padres se encuentran separados pero continúan cumpliendo sus roles como padres.

Aunque en nuestra sociedad muchas de las funciones atribuidas a la familia han pasado parcialmente a ser cargo de otras instituciones (como la educación a las escuelas), todavía quedan al interior del país familias que ejercen íntegramente las funciones educativas, religiosas, protectoras, recreativas y productivas.

Ahora bien, es una realidad el que los adultos, generalmente los padres, no siempre cuentan con la totalidad de elementos que les permitan educar de manera adecuada a sus hijos e hijas: cotidianamente se conocen nuevos casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, abandono de los hijos o problemas de comunicación y comprensión, que exponen a los más integrantes más vulnerables en la familia a un sin fin de riesgos sociales como las drogas, la violencia y la posibilidad de cometer distintos delitos contra la comunidad.

Sin embargo, cuando los padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, frecuentemente no se debe a que la familia claudique o sea esencialmente incapaz de cumplir con su deber, sino porque las actividades que realizan en la actualidad (tales como las jornadas laborales fuera de casa, tanto de padres como de madres) requieren del apoyo de otras instancias para lograr sus propósitos de desarrollo, como es el caso de la escuela o los tíos, abuelos y demás.

Las familias como unidad social, no se desarrollan en el vacío; interactúan con el contexto en el que se surgen, modificándolo y siendo a su vez modificadas estrechamente por esos escenarios. Esto es igual a afirmar que no hay familia en México a la que no le afecte la situación económica, la inseguridad pública o las nociones culturales: una familia que se desarrolla en una comunidad violenta, deberá afrontar el reto de no permitir que esa violencia permee al interior de su interacción familiar, por ejemplo.

Así, para entender a cualquier familia, es muy necesario entenderla como si fuera un sistema sumergido dentro de otros sistemas, un espacio influido por los espacios que lo envuelven; entonces será posible darnos una idea de los retos que enfrenta y las fortalezas que sobre la marcha desarrolla.